Глубокий смысл произведения А. С

В честь исполнившегося вчера 210-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

«Моцарт и Сальери» – одна из «маленьких трагедий» – занимает в пушкинском наследии особое место. Действие драмы, формально незамысловатое, насыщено философскими, психологическими и этическими проблемами запредельного уровня. Вокруг этих проблем уже сложилась целая литература. Не так давно многие материалы на эту тему были сведены в своеобразную антологию («Моцарт и Сальери», трагедия Пушкина: Движение во времени. Антология трактовок и концепций от Белинского до наших дней / Сост. и коммент. В. С. Непомнящего. – М., 1997), которая «весит» без малого тысячу страниц.

Не осмеливаясь утомлять читателей разбором всего пушкинского произведения, позволю себе остановиться только на одном фрагменте. Он существенно отличается от других мест трагедии. Если на всем остальном ее протяжении на сцене действуют либо два персонажа, либо один только Сальери, то в этом эпизоде участвуют трое.

Сальери, Моцарт и скрипач. Рисунок М. А. Врубеля

Итак, Сальери заканчивает свой вступительный монолог.

С а л ь е р и

...О Моцарт, Моцарт!

Входит М о ц а р т.

М о ц а р т

Ага! увидел ты! а мне хотелось

Тебя нежданной шуткой угостить.

С а л ь е р и

Ты здесь! – Давно ль?

М о ц а р т

Сейчас. Я шел к тебе,

Нес кое-что тебе я показать;

Но, проходя перед трактиром, вдруг

Услышал скрыпку... Нет, мой друг Сальери!

Смешнее отроду ты ничего

Не слыхивал... Слепой скрыпач в трактире

Разыгрывал voi che sapete. Чудо!

Не вытерпел, привел я скрыпача,

Чтоб угостить тебя его искусством.

Войди!

Входит с л е п о й с т а р и к со скрыпкой.

Из Моцарта нам что-нибудь!

С т а р и к играет арию из Дон-Жуана;

М о ц а р т хохочет.

С а л ь е р и

И ты смеяться можешь?

М о ц а р т

Ах, Сальери!

Ужель и сам ты не смеешься:

С а л ь е р и

Нет.

Мне не смешно, когда маляр негодный

Мне пачкает Мадонну Рафаэля,

Мне не смешно, когда фигляр презренный

Пародией бесчестит Алигьери.

Пошел, старик.

М о ц а р т.

Постой же: вот тебе,

Пей за мое здоровье.

С т а р и к уходит.

Ты, Сальери,

Не в духе нынче. Я приду к тебе

В другое время...

Вот и весь короткий эпизод, наизусть известный всем, кто интересовался драмой Моцарта и Сальери. Но, на наш взгляд, суть этой сцены и смысл включения в действие третьего персонажа – слепого скрипача, – несмотря на множество толкований, по-прежнему скрывают в себе подтекст, требующий самого пристального внимания.

«Маленькие трагедии» были предназначены Пушкиным для воплощения на сцене. И мы могли бы начать с обзора доступных нам в видеозаписях постановок, чтобы увидеть характерные интерпретации сцены со скрипачом.

В 1971 году был записан фильм-спектакль по «Маленьким трагедиям» («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость») ленинградской Академической драмы имени Пушкина, постановка Леонида Вивьена. Роль Сальери играл знаменитый трагик Николай Симонов, особенно известный по киноролям Петра I и доктора Сальватора. Роль Моцарта – Иннокентий Смоктуновский. В этом спектакле качество игры скрипача – довольно жалкое, несмотря на его попытки наивно оживить исполнение пощипываниями за струны.

Моцарт, как водится, смеется:

Сальери – негодует.

Потом Моцарт дает скрипачу монетку и отправляет его за дверь. Ну, и далее по тексту...

Примерно в том же ключе решили эту сцену и в спектакле «Маленькие трагедии» театра Вахтангова в Москве (постановка Евгения Симонова), который я видел уже давненько – во второй половине 70-х годов. Моцарта там играл Алексей Кузнецов (многие помнят его Бекингэма в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах»), а в другом составе был занят Юрий Яковлев; в роли Сальери был Анатолий Кацынский.

Вскоре после этого вышла наиболее известная экранизация «Маленьких трагедий» (постановка Михаила Швейцера, 1979). Смоктуновский, как известно, на сей раз предстал в образе Сальери, а Моцартом был Валерий Золотухин. Здесь пушкинское место действия изрядно реконструировали. Сцена со скрипачом происходит не дома у Сальери, а в театральном помещении, где Моцарт проводит репетицию «Волшебной флейты». Как-то так странно вышло, что Моцарт, дабы «угостить» Сальери «искусством» трактирного музыканта, привел старика на репетицию, где тот и дожидался прихода Сальери.

Соответственно, старик играет для целой толпы (Моцарт, Сальери, актеры).

Играет, как говорится, не плохо, а кошмарно. То есть примерно на уровне человека, держащего скрипку в руках если не первый, то второй или третий раз в жизни. У Моцарта-Золотухина эти жуткие звуки вызывают почему-то исступленный смех:

Вплоть до падания на спину и дрыгания ногами!

Сальери же ведет себя согласно стандартным образцам: «Пошел, старик!»

Старик, которого выдернули из трактира и промариновали невесть сколько на репетиции, чтобы затем высмеять и выгнать, безропотно направился к выходу. Но Моцарт, поспешив за ним, не только дал ему денежку, но и цемнул в лобик! После чего скрипач уходит совершенно умиротворенный.

В такой версии действие, конечно, значительно оживилось. Однако потеряли всякий смысл последующие слова Сальери после исполнения Моцартом своей «безделицы»: «Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрыпача слепого!» Ведь по Швейцеру именно Сальери пришел к Моцарту, а Моцарт шел мимо трактира на репетицию!..

Можно еще вспомнить экранизацию оперной версии «Моцарта и Сальери» (1962). Оперу с таким названием написал Николай Римский-Корсаков в 1897 году. В кинопостановке были заняты не певцы, а драматические актеры: Моцарт – тот же Смоктуновский, Сальери – Петр Глебов (хорошо известный как Григорий из герасимовского «Тихого Дона»). Голоса им, понятное дело, «одолжили» (за Моцарта, к примеру, пел Лемешев).

Здесь необходимо подчеркнуть, что по замыслу Римского-Корсакова старик вовсе не уродует Моцарта. Играет, конечно, несколько упрощенно по сравнению с оркестровым исполнением, но вполне достойно; его скрипка выводит мелодию из «Дон-Жуана» мило и гармонично. Тем не менее, Моцарт опять-таки заливается смехом:

А Сальери со своей грубой отповедью выглядит вовсе неадекватным:

Когда звучат его слова о «фигляре презренном», Моцарт расстроен так же, как и скрипач: мол, что ж это такое с Сальери?..

(Добавим, что в этой ленте скрипачу пришлось появиться еще раз: уже после сцены отравления опустошенный Сальери, еле волоча ноги, бредет домой – и натыкается на метафору бессмертия Моцарта: тот же старик стоит на улице и пиликает его мелодию!)

Надо полагать, что обособленность трактовки Римского-Корсакова как-то связана с оперной спецификой. А в драматических постановках мы наблюдаем всякий раз одно и то же: слепой старик играет неумело, уродливо, фальшиво.

Такое восприятие сцены со скрипачом сложилось достаточно давно. Перелистаем, к примеру, брошюру педагога и составителя многих пособий по словесности Хоцянова (Хоцянов К.С. Разбор трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». – СПб, 1912). Автор вообще не признает за слепцом полноправного участия в сценическом действии: «Слепого скрипача в сущности едва ли приходится считать действующим лицом: он является, действует, исчезает по мановению других, да и роль его на сцене слишком мимолетна и сама по себе слишком ничтожна».

Впрочем, разъяснению этой «ничтожной роли» г-н Хоцянов, в велеречивой манере добросовестных дореволюционных словесников, уделяет в брошюре довольно много места (выделения в тексте сделаны мною):

«Моцарт говорит, что, идя к Сальери с своим новым произведением, он остановился у трактира – позабавиться комизмом в игре слепого скрипача, который искажал его лучшее творение; заявляет вместе с тем, что привел этого скрипача, чтобы «угостить его искусством» и Сальери; тотчас выводит на сцену ЖАЛКОГО МУЗЫКАНТА, заставляет его повторить ту же УРОДЛИВУЮ игру и опять тешится ею, пока она не прекращается Сальери, который возмущен искажением, опошлением прекрасного и высокого...»

«Бескорыстная любовь Моцарта к музыке... ясна из того самого факта, который всего более, кажется, говорит против него. Моцарт забавляется тем, что скрипач своей игрой искажает его же собственное лучшее творение. И даже заставляет скрипача повторять эту игру для потехи Сальери. Но что ж это значит? То ли, что Моцарт не понимает своего священного дара, не дорожит плодами своего гениального творчества? Нет! Если бы Моцарт не сознавал важности своего искажаемого произведения, то не почувствовал бы и контраста, который представляет с нею игра слепого скрипача, а вместе с тем и комизма, заключающегося в этой игре. А зная цену своему произведению, Моцарт, само собой разумеется, более или менее и дорожит им. Относится же он так легко к его извращению вот почему! Моцарт не причастен той щекотливости, той раздражительности, той мучительной ревности, которыми страдает автор, зараженный узким самолюбием. Ясным, чистым светом горят любовь Моцарта к искусству и радость, которую он почерпает в своих произведениях! И потому с полной беззаботностию счастливого человека отдается Моцарт охватывающему его чувству смеха... Если Сальери возмущается против искажения дивного создания Моцарта, негодует на последнего за то, что он так легко относится к данному искажению, если все вообще рассмотренные нами действия Моцарта Сальери представляет себе иначе, то это объясняется следующими причинами. Первая – Сальери выстрадал свое искусство творить, кровью приобрел его, и потому извращение художественных произведений болезненно отзывается в его душе. Вторая – узкий авторский эгоизм Сальери, в связи со всем, что он вытерпел из-за своих произведений, заставляет его дрожать над ними. Отсюда – Сальери не только не понимает, как может Моцарт совершенно иначе относиться к своим произведениям, но еще раздражается этим. Третья – и самая важная – Сальери оценивает действия Моцарта, страдая от мучительных уколов зависти, которую питает к нему. А зависть с алчностию бросается на все, что может служить для нее хоть сколько-нибудь подходящей пищей... Сальери, озлобленный против Моцарта, очень рад поводу обвинить его в профанации искусства».

Уфф! Как видим, все разложено для гимназистов по полочкам, разжевано и положено в рот. Причем на много лет вперед. Нетрудно удостовериться, например, что мнение на этот счет одного из столпов советского академического пушкиноведения Сергея Михайловича Бонди (в его сборнике 1978 г. и других изданиях) вполне совпадает с трактовкой дореволюционного методиста:

«Великий композитор идет к своему товарищу... и останавливается перед трактиром, чтобы послушать, как уличный музыкант коверкает его музыку!.. Не трудно вообразить себе, как звучит эта музыка Моцарта в исполнении слепого скрипача! И ТЕМП НЕВЕРНЫЙ, И ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ОПОШЛЕН, И НОТЫ ФАЛЬШИВЫЕ . Недаром же Моцарт так хохочет, а Сальери так возмущен этим оскорблением искусства» . Так же, как Хоцянов, Бонди указывает на принципиально разное отношение к своим произведениям Моцарта и Сальери, выраженное в сцене со скрипачом: «Люди искусства делятся в этом отношении на две категории: одни, испытывая радость творчества, понимая ценность своих созданий, открыто говорят об этом; другие, наоборот, испытывая те же чувства, не хотят, стесняются открывать их другим, громко говорить о себе и своем искусстве» И оттого, что Сальери относится к первой категории, а Моцарт ко второй, в этом эпизоде они просто не понимают друг друга: «Уличный музыкант бог знает как портит, искажает его [Моцарта] произведение – а он доволен, хохочет да еще удивляется, почему Сальери также не смеется!»

Большинство других исследований «Моцарта и Сальери» в данном вопросе гнет ту же линию. Разве что находят некие нюансы, как, скажем, литературовед Н.Ф.Филиппова (в издании 1991 г.): «Естественно, что Сальери не находит поэтической прелести в шутке, которой Моцарт хотел «угостить» друга, поделившись с ним удовольствием, доставленным ему самому нелепой игрой слепого скрипача (нелепой, заметим, не потому, может быть, что это плохой музыкант, а потому, что он слеп, повторяет кем-то когда-то фальшиво исполненное» . (!)

Да, это общепринятое толкование эпизода вошло еще во многие публикации, взято на вооружение постановщиками. Оно составляет неотъемлемую часть психологического портрета героев драмы. Но... если хотя бы немного выйти из плоскости текущего сюжета, мы обнаруживаем, что оно, по сути, никак не вписывается в рамки здравого смысла!

Приведем три основных резона. Первый из них состоит в том, что на основании традиционной трактовки сцены со скрипачом Моцарту отведена в ней крайне неблаговидная роль. Просто какое-то свинство со стороны гения! Допустим, услышал он свою арию в корявом исполнении трактирного музыканта. Если даже это так смешно, то похихикал бы и шел дальше. Но нет, – он хватает этого скрипача и тащит его в дом коллеги, чтобы вдвоем издеваться над несчастным слепцом. Именно издеваться, ибо как иначе можно расценить намерение дружно похохотать по поводу неумелой игры?! Ладно, коллега не в настроении. Юмор ситуации до него не доходит. «Пошел, старик!» – грубо бросает он в сторону слепца. Не хочешь – не надо. Моцарт сует старику подачку («Пей за мое здоровье») и, едва отвернувшись, моментально забывает о нем. Между тем нищему старику, униженному и оскорбленному, предстоит вслепую тащиться обратно в трактир, откуда его столь бесцеремонно выдернули. Унизили бедненького. Обидели слепенького. За что?!

Второй резон. В данном контексте вызывает серьезнейшее сомнение сама возможность комического эффекта фальшивой игры. Естественно, Пушкин не мог не знать, что Моцарт имел солидный опыт преподавания музыки, а Сальери и вовсе был профессиональным педагогом. Трудно себе представить, чтобы, имея дело с начинающими, неумелыми музыкантами, оба они не наслушались всевозможных исполнительских уродств. Какая фальшивая музыка после этого могла бы столь бурно рассмешить Моцарта, а тем более с чего он мог решить, что она покажется забавной Сальери?!

И, наконец, третье. Не будем забывать, что действие «Моцарта и Сальери» происходит в Вене. На то время – музыкальной столице мира. Где количество первоклассных музыкантов на душу населения наверняка оказывалось выше, чем где бы то ни было. Где, как мы видим, даже посетители трактира охотно слушают классические арии и пьесы.

Трактирный скрипач – это не уличный музыкант. Последний действительно может стоять под любым забором и кое-как пиликать, уповая не на качество игры, а на жалость к немощному, старому, слепому. Однако в трактире играет, по сути, профессионал, допущенный туда содержателем заведения в видах удовольствия для публики. С какой же стати хозяин и завсегдатаи будут изо дня в день терпеть потуги неумелого артиста? Допустим, он позабавил бы слушателей раз-другой неимоверной фальшью, – однако трудно вообразить себе компанию мазохистов, которая приходила бы от этого в восторг в течение длительного времени. Да еще в Вене. Ясно, что при всем сочувствии к старости и слепоте такому скрипачу очень скоро посоветовали бы сменить профессию...

С другой стороны, почему слепой исполнитель непременно должен быть плохим исполнителем? Есть масса противоположных примеров. Вероятно, многие читатели в свое время изучали в школе классическую повесть Владимира Короленко «Слепой музыкант», – ее герой Петрусь, от рождения незрячий, сумел стать блестящим пианистом, что едва ли легче для слепого, чем игра на скрипке...

Стало быть, мнение насчет неумелой, уродливой, фальшивой игры слепого скрипача в конкретных обстоятельствах «Моцарта и Сальери» выглядит более чем спорным. И надо признать, что не все исследователи на нем настаивают. А в оперном переложении Римского-Корсакова, как мы уже видели, старик априори играет вполне пристойно. Что, как мы также видели, порождает новые недоуменные вопросы. С.М.Бонди сформулировал их следующим образом: «В опере Римского-Корсакова это место сделано совершенно иначе, вопреки Пушкину. Там ария Церлины из I акта «Дон-Жуана», которую «играет» на сцене актер - исполнитель роли слепого старика, звучит в оркестре в сольном исполнении концертмейстера (главного скрипача) под аккомпанемент оркестра. Сделано это необыкновенно изящно, никакого искажения музыки Моцарта, никаких фальшивых нот нет... И становится совершенно непонятным, почему же так хохочет Моцарт и, с другой стороны, так возмущен Сальери?»

Музыковед Игорь Федорович Бэлза особенно подробно анализировал как раз оперный вариант. И, проведя свой анализ строго в духе советской риторики, он вопросил по поводу скрипача («Моцарт и Сальери». Трагедия Пушкина. Драматические сцены Римского-Корсакова. – М., 1953): «Разве этот бессловесный персонаж не наделен в пушкинской трагедии чертами исторической достоверности, которые имеют существенное значение для характеристики великого композитора? «Моцарт хохочет», – гласит далее пушкинская ремарка. Этот хохот – счастливый смех гениального мастера, получившего еще одно доказательство признания его творений в тех демократических кругах населения, которые слушают их не в театрах и «академиях», а на улицах... Моцарт гордился тем, что его музыка, прочно связанная с народными истоками, входила в быт народа, что ее любили «знатоки и не знатоки»... Третий – бессловесный – персонаж пушкинской трагедии выполняет в ней важную функцию, представляя собою, если не народ, то, во всяком случае, те демократические слои общества, которые жадно тянутся к музыке Моцарта. И презрительной реплике Сальери («Пошел, старик») Пушкин противопоставляет ласковые слова Моцарта, которыми он провожает слепого скрипача».

Хотелось бы еще напоследок упомянуть о двух наиболее нетривиальных анализах «проблемы третьего персонажа». Один из них содержится в статье исследователя Александра Андреевича Белого «Моцарт и Сальери» на его интернет-странице. Там сказано, в частности, вот что:

«К тому, чтобы отнестись к образу старика серьезно или, по крайней мере, сочувственно, обязывает и ясная любому современнику Пушкина ассоциация с Гомером. «Кажется, не нужно говорить об Омире. Кто не знает, что первый в мире поэт был слеп и нищий» – отмечал Батюшков. Интересна трактовка образа слепого и нищего музыканта у Баратынского:

Что за звуки? Мимоходом

Ты поешь перед народом,

Старец нищий и слепой!

И, как псов голодных стая,

Чернь тебя обстала злая,

Издеваясь над тобой.

.........................

Бедный старец! слышу чувство

В сильной песне... Но искусство...

Старцев старее оно;

Эти радости, печали –

Музыкальные скрыжали

Выражают их давно!

Опрокинь же свой треножник!

Ты избранник, не художник!

Попеченья гений твой

Да отложит в здешнем мире:

Там, быть может, в горном клире,

Звучен будет голос твой!

Здесь много параллелей с пушкинским старцем – и нищий, и слепой, и непонимание толпы (эквивалент непониманию Сальери), и то, что он играет хорошо и плохо одновременно. Баратынский как бы растолковывает нам пушкинский образ. Важно здесь «сильное чувство» в игре старца. Но еще более важно различие в оценке игры скрипача с точки зрения «дольнего и горнего» миров. Может быть, шутка Моцарта тоже рождается от сопоставления, сравнения, совмещения этих разных точек зрения на музыканта. Может быть, Моцарт в старике увидел... себя? Ведь старик играет по-своему хорошо, но и как-то искажая произведение в присутствии автора, его создателя . Может быть, он, Моцарт, так же несовершенен перед лицом Создателя, так же искажает его творение, как старик – творение Моцарта? Увидев себя в старике, он увидел, и как смешна претензия на гениальность с точки зрения «горнего мира»... С этой шуткой и ведет Моцарт старика к Сальери, ведет после раздумья, «терпенья», в котором, по-видимому, верх берет все-таки вера в то, что его друг, гений Сальери, тоже способен к самоиронии и поймет шутку...

Сальери не смог «расхохотаться и обнять» Моцарта, ирония для него исключается. Он стал «гением» ценой огромных трудов и, добившись своего, лишил себя перспективы, дальнейшего движения. Увидеть себя в старике означало бы для него провал всех его притязаний. Выдержать гения конструкция мира Сальери не в состоянии. Гений есть явственное обозначение недостижимой ступени в музыкальной иерархии. Поскольку достоинство Сальери связано с уровнем возвышения, оно превращается в ничто при сопоставлении с гением».

Занятная точка зрения, конечно, но уж больно заковыристым, по мысли автора, получается чувство юмора у Моцарта. Не слишком ли заумна его «шутка»? Воистину – простым смертным не понять!

Другой, чрезвычайно любопытный, анализ проделал Борис Михайлович Гаспаров, соединивший в себе литературоведа и музыковеда. В своей заметке «Ты, Моцарт, недостоин сам себя» из «Временника Пушкинской комиссии» за 1974 г. (имеется ) он обращает внимание на то, что у Моцарта включена в «Дон-Жуан» своеобразная автоцитата в исполнении уличного ансамбля. «Учитывая несомненно отличное знание Пушкиным «Дон Жуана», можно предположить, что в этой сцене трагедии поэт имел в виду рассмотренный нами эпизод из оперы Моцарта. Тем самым существенно смещается психологический аспект данной сцены. «Величественность» Сальери и «простодушие» Моцарта составляют лишь верхний ее смысловой пласт, так сказать, доступный глазам Сальери. Глубинный же подтекст сцены заключается в том, что Моцарт уже здесь выявляет свои творческие методы, обнаруживая глубину гениального художника. Его полушутливое восхищение игрой скрипача объясняется не благодушием и простотой, а тем, что эта игра привела его к художественной находке . Так в результате через этот эпизод читатель приобщается к творческим поискам композитора во всей их напряженности и в то же время свободе от всяких шор, от всякого ложного пафоса и стеснения, - к поискам, непонятным в этом их качестве Сальери» . Предполагаемый автором «второй смысловой пласт» трагедии Пушкина, безусловно, заслуживает всяческого интереса, однако проблемы, относящиеся к «первому пласту», от этого, увы, яснее не становятся...

Подытожив наш разбор, мы вынуждены признать: распространенные в литературоведении толкования сцены, в которой участвует третий персонаж «Моцарта и Сальери», не вызывают у нас доверия. Если на то пошло, – они даже не оправдывают самого факта появления слепого скрипача на сцене. Ведь с таким же успехом Моцарт мог бы, заливаясь смехом, просто рассказать Сальери, какого забавного неумеху он только что услышал, проходя мимо трактира. Этого бы вполне хватило для ответной отповеди Сальери. Мы знаем, что Пушкину времен Болдинской осени была присуща лаконичная манера, в которой имело вес каждое слово. С этим как-то не вяжется кратковременное появление в «маленькой трагедии» фигуры сугубо формального значения. И по-прежнему остается открытым вопрос: в чем же была «изюминка» трактирной игры? Какое «чудо» остановило Моцарта и побудило его привести музыканта к Сальери?

Приглядимся еще раз к профессии «третьего персонажа». Мы уже знаем, что это не уличный, а трактирный скрипач. Давайте же рассудим: каковы особенности музыки. звучащей в трактире?

Пожалуй, наиболее известный и близкий отечественному читателю образ трактирного музыканта запечатлел в начале прошлого века Александр Куприн. Речь идет, разумеется, о Сашке из рассказа «Гамбринус». Талантливый, находчивый, неунывающий скрипач из заведения «Гамбринус» – Сашка-музыкант – во многом списан с натуры; он был любимцем всей Одессы.

Скульптура Сашки-музыканта, Одесса

Вот «моментальный снимок» его выступления:

Сашка улыбался, гримасничал и кланялся налево и направо, прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи, пил у всех столов пиво и, возвратившись к пианино, на котором его ждала новая кружка, начинал играть какую-нибудь «Разлуку». Иногда, чтобы потешить своих слушателей, он заставлял свою скрипку в лад мотиву скулить щенком, хрюкать свиньею или хрипеть раздирающими басовыми звуками. И слушатели встречали эти шутки с благодушным одобрением:

– Го-го-го-го-о-о!

Один репортер местной газеты, Сашкин знакомый, уговорил как-то профессора музыкального училища пойти в Гамбринус послушать тамошнего знаменитого скрипача. Но Сашка догадался об этом и нарочно заставил скрипку более обыкновенного мяукать, блеять и реветь. Гости Гамбринуса так и разрывались от смеха, а профессор сказал презрительно:

– Клоунство.

И ушел, не допив своей кружки.

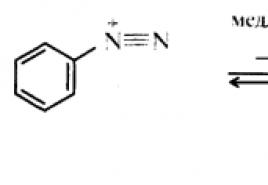

Если называть вещи своими именами, то Куприн показал Сашку как виртуозного исполнителя МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАРОДИИ. Вообще говоря, под ней подразумевают «утрированное комическое подражание какому-либо музыкальному стилю, жанру. отдельному музыкальному произведению или манере исполнения» . Музыкальная пародия, к слову, имеет почтенную родословную – как видно из «Музыкальной энциклопедии», в XVIII веке она уже была хорошо известна в Европе. Так вот, в трактире, куда посетители приходят, прежде всего, чтобы повеселиться, прямо-таки напрашивается исполнение «штатным музыкантом» заведения музыкальных пародий!

(Между прочим, буквально на днях, уже готовя этот текст, я поужинал в ресторане «Цимес» на Подоле. Перед гостями ресторана, в поддержку традиций, выступал скрипач Наум.

Надо ли подчеркивать, что коронным номером музыканта были именно пародии, встретившие шумное одобрение!)

Особенно вольготно мастер такого жанра должен был чувствовать себя в Вене. Вот уж где ему было обеспечено благодарное внимание меломанов, обладающих чувством юмора! Так же, как Моцарт потребовал: «Из Моцарта нам что-нибудь», посетители трактира могли заказывать: «Из Гайдна! Из Глюка! Из Пиччини!» – и слышать знакомые мотивы, ловко обработанные скрипачом в комическом духе. Разумеется, не исключалось появление за каким-нибудь столиком мрачного типа, для которого все это было бы «клоунством». Однако подавляющему большинству трактирной публики веселое действо должно было прийтись по душе.

Представим себе: мимо трактира, где лицедействует подобный виртуоз, проходит Моцарт – и слышит собственную мелодию в пародийном исполнении. Весь характер Моцарта, очерченный Пушкиным, порукой тому, что гениальный музыкант застынет на месте, не в силах сделать шаг и изнемогая от смеха. Действительно, чудо! Это чудо как можно быстрее надо показать другу Сальери, к которому направляется Моцарт.

(Кстати, здесь хотелось бы пересмотреть еще один шаблон. Принято считать, что слепой скрипач из «Моцарта и Сальери» убог, жалок, нищ. Как там у Владимира Соколова:

Сальери - мастер в высшей мере,

Лишь одного не разумел,

Что сочинять умел Сальери,

А слушать нищих не умел...

Однако трактирный музыкант на постоянной работе, пользующийся популярностью, может быть вполне обеспеченным, даже если он слеп. Раз уж Моцарт позвал к себе такого мастака, то расплачивался он явно не грошиком. Со словами «Пей за мое здоровье» композитор, скорее всего, вручил скрипачу золотой дукат. Ежели этот слепой прилично одет и неплохо зарабатывает, мы уже не так огорчены тем, что по вине Моцарта он теперь один побредет восвояси. За такой гонорар как-нибудь доберется!)

Моцарт и скрипач появились на пороге у Сальери в тот момент, когда у хозяина дома вырвался крик души: «О Моцарт, Моцарт!» А дальше случилось то, чего Моцарт никак не предвидел.

Из того психологического автопортрета, который предъявляет нам Сальери во вступительном монологе, нам становится ясно: это фанатик.

Все, что чуждо его идефиксу – музыке, точнее, «музЫке» – ему постыло; он отвергает «праздные забавы», приговаривает себя к «усильному, напряженному постоянству»; выбрав себе одного из кумиров в лице Глюка, готов следовать за ним «безропотно»... Однако у фанатиков, какой бы веры они ни придерживались, есть объединяющая черта. С юмором у них очень туго. В особенности, когда этот юмор хоть в малейшей степени касается предмета их культа.

Можно было бы возразить, что Сальери, судя по его разговору с Моцартом, был дружен со знаменитым комедиографом Бомарше. Но в действительности у Сальери прорывается презрение к драматургу, которого он считает непригодным даже в убийцы («Он слишком был смешон для ремесла такого»). Это ничуть не исключало их дружбы, поскольку Сальери обладал хорошо натренированной мимикрией, – мог же он «пировать с гостем ненавистным», хладнокровно обдумывая при этом: травить собутыльника или пусть еще живет?!

И вот теперь Моцарт приводит к Сальери скрипача-пародиста. Вполне возможно, что услышанное в трактире «чудо» вызвало у гениального композитора азартное желание попробовать себя самого в таком жанре. Не для того ли он ведет скрипача к Сальери, чтобы дать трактирному музыканту «для затравки» показать свой талант, а потом устроить втроем развеселый турнир музыкального остроумия?

Но искажение божественных, совершенных мелодий, происходящее не от неумелости, а от сознательного ехидного замысла, вызывает у Сальери прямо-таки шок. Он видит акт святотатства! Он слышит надругательство над святыней! Мало того – Моцарт рад этому, Моцарт встречает смехом столь возмутительное кощунство! Здесь становится понятным, почему у Пушкина трактирный музыкант стар и слеп. Во-первых, это создает выразительнейший контраст. В воображении предстает нечто инфернальное: слепец с неподвижной улыбкой сатира, который, по точному выражению Моцарта, «разыгрывает» прекрасную арию на свой лад и не видит искаженного яростью лица Сальери. Во-вторых, не будь скрипач столь очевидно немощен, Сальери мог бы велеть слугам вышвырнуть за дверь гнусного педераста пародиста. Но при виде слепца он сдерживается, только произносит язвительную реплику, прямо упоминающую о пародировании, а напоследок бросает: «Пошел, старик». После этого уже и Моцарт чувствует его черный настрой: «Я приду к тебе в другое время». Но тут Сальери приходит в себя и вспоминает о важном: «Что ты мне принес?»

Моцарт играет свою «безделицу». И в этот момент Сальери испытывает повторный шок! Он до самой глубины сознания уясняет: над кощунственным звучанием гениальных мелодий только что смеялся сам их автор, теперь еще раз являющий свой чудесный гений. Святотатец – и он же демиург! Богохульник – и он же божество! Тут-то и вырывается у Сальери его фраза: «Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь; я знаю, я» .

Это двойное потрясение подводит итог колебаниям Сальери:

Нет! не могу противиться я доле

Судьбе моей: я избран, чтоб его

Остановить – не то мы все погибли,

Мы все, жрецы, служители музыки...

Действительно, Моцарт, такой, как он есть, самим существованием своим обессмысливает, отрицает всю религию, выстроенную Сальери и ему подобными. Раз так – неважно, что именно Моцарт оказался сакральным духом, херувимом этой религии: «Улетай же! чем скорей, тем лучше». Настало время воспользоваться даром Изоры...

После высказывания всех этих соображений представляется уместным также напомнить хронологию создания Пушкиным «Моцарта и Сальери». Отправной точкой замысла справедливо считают сведения о смерти Сальери, будто бы на исповеди признавшегося в отравлении Моцарта; в 1825 году об этом стало известно в России. К сентябрю 1826-го, согласно дневнику М.П.Погодина, Пушкин уже подготовил некий текст о Моцарте и Сальери. Однако окончательный вариант этого произведения был написан во время «болдинской осени» 1830 года.

Что происходило в судьбе Пушкина за время работы над трагедией? Обратим внимание на то, что именно к этому периоду относилось расследование, проводимое властями по поводу поэмы «Гаврилиада». Вызывающе кощунственная сатира – травестийная, снижающая пародия не на что-нибудь, а на Святое Писание! – широко ходила в списках и дошла до Николая I, повелевшего учинить следствие. В 1828 году Пушкина привлекли к дознанию. Если бы разбирательство довели до конца и установили автора «Гаврилиады», Пушкину грозили бы нешуточные неприятности. Согласно «Уложению о наказаниях», богохульство каралось как одно из тягчайших преступлений. Поэт сам отдавал себе в этом отчет – и на допросе отказался от своего авторства. Есть, впрочем, сведения, что лично перед царем он все же не скрыл правды, а тот велел прекратить дело.

Таким образом, в ходе вынашивания замысла «Моцарта и Сальери» у поэта был достаточный повод задуматься над взаимоотношениями фанатичных идолопоклонников и вольных певцов, легкомысленно насмехающихся над кумирами.

К слову, можно назвать и другие произведения, в разное время затрагивавшие проблематику узколобого фанатизма в искусстве. Вспомним хотя бы прелестную предвоенную кинокомедию «Антон Иванович сердится». Ее герой – профессор-органист Антон Иванович Воронов – во многом оказался сродни Сальери, но, по счастью, он не стал убивать молодого композитора Мухина. Антон Иванович совершил «переоценку ценностей» после того, как во сне его «сектантство» высмеял сам Иоганн Себастьян Бах!

Само собой разумеется, упомянутая проблематика составляет лишь небольшую часть могучего интеллектуального потенциала, заложенного в замечательном произведении Пушкина. Но, как нам кажется, есть основания услышать именно ее отголосок в том эпизоде «Моцарта и Сальери», где на сцене присутствуют три действующих лица.

(с) Михаил Кальницкий

Зависть и талант в трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери»

Страсть, сжигающая душу Сальери («Моцарт и Сальери»), зависть. Сальери «глубоко, мучительно» завидует своему гениальному, но беспечному и смешливому другу Моцарту. Завистник с отвращением и душевной болью открывает в себе это чувство, прежде ему несвойственное:

Кто скажет, чтоб Сальери гордый был

Когда-нибудь завистником презренным,

Змеей, людьми растоптанною, вживе

Песок и пыль грызущею бессильно?

Природа этой зависти не вполне понятна самому герою. Ведь это не зависть бездарности к таланту, неудачника к баловню судьбы. «Сальери великий композитор, преданный искусству, увенчанный славой. Его отношение к творчеству самоотреченное служение. Однако в преклонении Сальери перед музыкой есть что-то страшное, пугающее. В его воспоминаниях о юношеской поре, о годах ученичества мерцают почему-то образы смерти:

Звуки умертвив,

Музыку я разъял, как труп. Поверил

Я алгеброй гармонию.

Эти образы возникают не случайно. Сальери утратил способность легко и радостно воспринимать жизнь, утратил саму любовь к жизни, поэтому служение искусству видится ему в мрачных, суровых красках. Творчество, считает Сальери, - удел избранных и право па него надо заслужить. Лишь подвиг самоотречения открывает доступ в круг посвященных творцов. Всякий, кто понимает служение искусству иначе, посягает на святыню. В беспечной веселости гениального Моцарта Сальери видит, прежде всего, глумление над тем, что священно. Моцарт, с точки зрения Сальери, «бог», который «недостоин сам себя».

Душу завистника сжигает и другая страсть гордыня. Он глубоко чувствует обиду и ощущает себя суровым и справедливым судьей, исполнителем высшей воли: «...я избрал, чтоб его остановить...». Великие творения Моцарта, рассуждает Сальери, в конечном счете, губительны для искусства. Они будят в «чадах праха» лишь «бескрылое желанье»; созданные без усилий, они отрицают необходимость подвижнического труда. Но искусство выше человека, и потому жизнь Моцарта должна быть принесена в жертву «не то мы все погибли».

Жизнь Моцарта (человека вообще) ставится в зависимость от «пользы», которую он приносит прогрессу искусства:

Что пользы, если Моцарт будет жив

И новой высоты еще достигнет?

Подымет ли он тем искусство?

Так самая благородная и гуманистическая идея искусства используется для обоснования убийства. В Моцарте автор подчеркивает его человечность, жизнерадостность, открытость миру. Моцарт рад «нежданной шуткой угостить» своего друга и сам искренне хохочет, когда слепой скрипач «угощает» Сальери своим жалким «искусством». Из уст Моцарта естественно звучит упоминание об игре на полу с ребенком. Его реплики легки и непосредственны, даже когда Сальери (почти не шутя!) называет Моцарта «богом»: «Ба право? может быть... Но божество мое проголодалось».

Перед нами именно человеческий, а не жреческий образ. За столом в «Золотом Льве» сидит жизнелюбивый и ребячливый человек, а рядом с ним тот, кто говорит о себе: «...мало жизнь люблю». Гениальный композитор играет свой « » для друга, не подозревая, что друг станет его палачом. Дружеская пирушка становится пиром смерти.

Тень рокового пира мелькает уже в первом разговоре Моцарта с Сальери: «Я весел... Вдруг: виденье гробовое...». Предсказано появление вестника смерти. Но острота ситуации состоит в том, что друг и есть вестник смерти, «виденье гробовое». Слепое поклонение идее превратило Сальери в «черного человека», в Командора, в камень. Пушкинский Моцарт наделен даром интуиции, и потому его томит смутное предчувствие беды. Он упоминает о «черном человеке», заказавшем «Реквием», и неожиданно ощущает его присутствие за столом, а когда с уст Сальери срывается имя Бомарше, тотчас вспоминает о слухах, пятнавших имя французского поэта:

Ах, правда ли, Сальери,

Что Бомарше кого-то отравил?

В этот Моцарт и Сальери как бы меняются местами. В последние минуты своей жизни Моцарт на миг становится судьей своего убийцы, произнося снова, звучащие для Сальери приговором:

...гений и злодейство

Две вещи несовместные.

Фактическая победа достается Сальери (он жив, Моцарт отравлен). Но, убив Моцарта, Сальери не смог устранить источник своей нравственной пытки зависть. Глубинный се смысл открывается Сальери в момент прощания с Моцартом. Тот гений, ибо наделен даром внутренней гармонии, даром человечности, и потому ему доступен «пир жизни» беспечная радость бытия, способность ценить мгновение. Сальери этим дарам жестоко обделен, поэтому его искусство обречено па забвение.

Слова Сальери о Микеланджело Буонаротти напоминают нам о довольно известной легенде, согласно которой Микеланджело, расписывая один из соборов Ватикана, умертвил натурщика, чтобы правдоподобнее изобразить муки умирающего Христа. Убийство ради искусства! Пушкин никогда бы этого не оправдал. А что говорит Раскольников? «Одна смерть и сто жизней взамен - да ведь тут арифметика!» (Вспомним, кстати, что Сальери «поверил алгеброй гармонию».) Кирпичик для общего счастья! Пожертвовать одной жизнью ради светлого будущего, то, что всегда оправдывали социалисты, с идеями которых всегда спорил писатель-гуманист, пожертвовать одной никчемной жизнью ради вечного искусства...

Кто дал человеку право решать, имеет ли значение для человечества чужая жизнь? Есть ли у нас право распоряжаться хотя бы своей жизнью? И Достоевский, и Пушкин доказывают, что никакое убийство нельзя оправдать пусть даже кажущейся высокой целью.

И Сальери, и Раскольников хотят быть великими. Скорее, даже не быть, а казаться. Сальери сразу понимает, что велик он может быть только в том случае, если не будет Моцарта; Раскольников сам говорит, что «Наполеоном казаться хотел». И в этом еще одно из доказательств того, что убийство не оправданно: даже цель убийства оказывается надуманной. Характерно, что и Сальери и Раскольников пытаются хотя бы частично оправдать себя тем, что представляют свою жертву в наиболее невыгодном свете.

От сходного понимания сущности преступления идет и частичное сходство в его художественном изображении. Сальери в трагедии многословен, Раскольников наделен пространными внутренними монологами, исповедями. Жертвам в произведениях уделяется гораздо меньше внимания. Из этого можно сделать два вывода: во-первых, авторов гораздо больше интересует личность преступника, философские корни преступления, а во-вторых, оба автора приходят к выводу, что преступник ищет выхода своей идее в словах. Сальери носит с собой яд уже 18 лет, Раскольников мучится своей идеей давно - статья с изложением идеи написана за полгода до убийства. Идея давит на человека изнутри, мучит его.

В трагедии «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкин первым сделал вывод, который однозначно разбивал все теории «сверхлюдей»: «Гений и злодейство две вещи несовместные». И А. С. Пушкина, и Ф. М. Достоевского волновали одни и те же проблемы, проблемы общечеловеческого масштаба.

Достоевский переосмыслил пушкинский вывод и, что самое главное, перенес идею «сверхчеловека» в современную ему действительность, во время, когда Россию будоражили социалистические идеи. Достоевский предупреждал людей: не допустите того, чтобы стремящиеся к власти люди позволили себе решать судьбу маленьких людей, чтобы из ваших сестер и матерей сделали кирпичик в доме будущего счастья. Удивительно, почему все мы так глухи к пророчествам великих мыслителей?

Следом за «Скупым рыцарем», 26 октября 1830 года, была написана трагедия «Моцарт и Сальери». Белинский писал: «Моцарт и Сальери» – целая трагедия, глубокая, великая, ознаменованная печатью мощного гения, хотя и небольшая по объему». Первоначально Пушкин собирался назвать свою трагедию «Зависть», но затем оставил это намерение. Такое название служило бы своеобразной дидактической указкой, лишало бы произведение всей его объемности и внутренней свободы. Образ Моцарта в трагедии Пушкина не только не совпадает ни с одной из традиций его изображения в русской литературе, но даже не полемизирует с ней. Пушкин, создавая новый тип героя-художника, идеальный образ «сына гармонии», «гуляки праздного», опирался скорее на свой собственный опыт, образ Автора в лирике и в «Евгении Онегине». Моцарту переданы не автобиографические черты, а творческое самоощущение Пушкина. Трагедия начинается с монолога Сальери – патетического, богатого не только чувством, но и мыслью. Сальери для Пушкина – главный предмет художественного исследования, он – есть живое воплощение страсти-зависти. Именно в нем заключено то, что так трудно и так необходимо понять, именно с ним связана напряженность художественного поиска и соответственно движение сюжета трагедии. Сальери – герой-антагонист Моцарта. Оттолкнувшись от вымышленной истории об отравлении Моцарта знаменитым итальянским композитором Антонио Сальери, жившим в Вене, Пушкин создал образ «жреца, служителя искусства», который ставит себя на место Бога, чтобы вернуть миру утраченное равновесие. Именно это стремление восстановить справедливость миропорядка, а не «зависть» к Моцарту сама по себе толкает Сальери на злодейство, о чем читатель узнает из монолога, которым открывается трагедия:

Все говорят: нет правды на земле.

Но правды нет – и выше.

И монолог, и реплики Сальери в диалоге с Моцартом, который приводит с собою слепого скрипача из трактира и заставляет его играть арию из «Дон Жуана», чем оскорбляет собеседника до глубины души, насыщены религиозной лексикой. Сальери относится к музыке, как священник относится к церковному действу; всякого композитора считает совершителем таинства, обособленного от «низкой» жизни. Тот же, кто наделен гением, но не слишком самоотвержен и «аскетичен», а главное – недостаточно серьезно относится к Музыке, для Сальери – отступник, опасный еретик. Вот почему Сальери так болезненно завидует Моцарту, хотя и не был завистником, когда публике явился «великий Глюк» и перечеркнул весь его прежний опыт, заставил заново начать восхождение к вершинам славы. Дело не в том, что Моцарт преисполнен вдохновения, а Сальери, «Звуки умертвив, Музыку разъял как, труп». Он завидует Моцарту только потому, что великий дар достался человеку, этого не заслуживающему, что Моцарт «недостоин сам себя», что беспечность, праздность, легкость оскорбляют величие жизненного подвига. Будь Моцарт иным, и Сальери смирился бы с его славой, как смирился он со славой Глюка. Наделив гениальностью «гуляку праздного», Небо как бы продемонстрировало свою «неразборчивость», а значит, перестало отличаться от земли. Чтобы восстановить нарушенный миропорядок, необходимо отделить «человека» Моцарта от его вдохновенной музыки: его – убить, ее – спасти. И поэтому второй монолог Сальери, в конце первой части, превращается в парафраз причастия. Прибегая к яду Изоры, Сальери словно совершает священный акт: из «чаши» дружбы Сальери собирается причастить Моцарта – смерти. Тут прямо повторены многие мотивы монолога Барона из трагедии «Скупой рыцарь». Недаром Сальери относится к Музыке с таким же религиозным трепетом, с каким Барон относится к Золоту. Пушкин окружает образ Сальери библейскими и евангельскими ассоциациями. Так, обедая в трактире и выпивая стакан с ядом, Моцарт возглашает тост за «искренний союз Двух сыновей гармонии». Таким образом, Моцарт именует Сальери своим братом. И невольно напоминает ему о первом убийце Каине, лишившем жизни своего брата Авеля именно из зависти. Затем, оставшись наедине с собою, Сальери вспоминает слова Моцарта: «гений и злодейство Две вещи несовместные» - и вопрошает: «А Бонаротти? Или это сказка и не был Убийцею создатель Ватикана?» Легенда обвиняла Микеланджело не просто в убийстве, но в том, что он распял живого человека, чтобы достовернее изобразить Распятие. Презирая жизнь, он служит ее презренной пользе («Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем?»), Моцарт, погружаясь в жизнь, пренебрегает пользой – и остается праздным счастливцем, который служит только Гармонии. Первые же слова Сальери отрицают саму возможность правды: «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше», а едва ли не последнее восклицание Моцарта содержит уверенность в незыблемом существовании правды: «Не правда ль?». Пушкин, по мнению исследователя Маймина, поставил своей задачей исследовать зависть как страсть одновременно и низменную, и великую, многое в жизни решающую. Пушкинский Сальери никогда не был «завистником презренным». Зависть явилась к нему не как свойство характера, а как неожиданный порыв, как сила, с которой он не может совладать. Его зависть не мелкая. Сальери и восхищается Моцартом, и преклоняется перед ним, и завидует ему. Чем больше восхищается, тем больше завидует. Когда во втором своем монологе («Нет! Не могу противиться я доле») Сальери пытается логически оправдать задуманное им убийство, эта его логика не имеет какого-либо объективного значения. Страсть Сальери неодолима разумом, находится за пределами рассудочного понятия. Основная тема пушкинской трагедии – не просто зависть, но и муки зависти. В Сальери Пушкин обнажает до конца сердце и душу того, кто по своим действиям может и должен быть назван преступным и бессердечным. Сальери решается отравить гения, более того – человека, который есть само простодушие и великодушие. Разве может быть ему оправдание? Пушкин старается понять и объяснить своего героя. В трагедии «Моцарт и Сальери» Пушкин открывает читателю глубину и своеобразную высоту одержимого преступной страстью сердца. «Правда» Сальери, убившего Моцарта, – это правда завистника, но завистника высокого. Проблема зависти в трагедии исследуется во всей ее сложности и возможной глубине. В трагедии Моцарт дважды встречается со своим другом-антагонистом Сальери – в его комнате и в трактире, дважды уходит домой – первый раз: «сказать Жене, чтобы она к обеду Не дожидалась», второй – чтобы, выпив яд, подсыпанный Сальери, уснуть «надолго, навсегда». Во время первой встречи Моцарт счастлив, во время другой – хмур. И оба раза причина его настроения – музыка. Моцарт, в отличие от Сальери, не отделяет «жизнь» от «музыки», а музыку от жизни. Для Моцарта это два созвучия единой гармонии. Не отделяя жизнь от музыки, Моцарт резко отделяет добро от зла, быть сыном гармонии, счастливцем праздным, гением – значит быть несовместным со злодейством. 4 ноября 1830 года Пушкин закончил трагедию «Каменный гость» . По сравнению с предшествовавшими маленькими трагедиями «Каменный гость» означал не только новый предмет художественного исследования, но и обращение к иным временам и народам. Белинский недаром писал о способности Пушкина «свободно переноситься во все сферы жизни, во все века и страны». Трагедия написана на известный литературный сюжет, которому отдали дань увлечения Мольер и Байрон. Но пушкинская разработка сюжета не повторяет ни Мольера, ни Байрона, она в высшей степени оригинальна. Одной из интереснейших поэтических находок Пушкина явился образ Лауры. Ни в одной из легенд о Дон Жуане такого персонажа нет. Лаура в трагедии Пушкина живет сама по себе, как яркая индивидуальность, и она усиливает звучание темы Дон Гуана. Она как его зеркальное отражение, как его двойник. В ней и через нее утверждается торжество Дон Гуана, сила и обаяние, и власть его личности. И в ней же повторяются некоторые важные его черты. Они оба не просто умеют любить, но они поэты любви. Дон Гуан – испанский гранд, некогда убивший командора; высланный королем «во спасение» от мести семьи убитого. Дон Гуан самовольно, «как вор», вернувшийся в Мадрид и пытающийся соблазнить вдову Командора Дону Анну, в шутку приглашающий статую Командор на свое свидание с Доной Анной и гибнущий от каменного рукопожатия ожившей статуи. Роль «вечного любовника» предполагает авантюрность характера, легкость отношения к жизни и смерти, веселый эротизм. Сохраняя эти черты, Пушкин несколько обособляет своего героя от его литературных предшественников, - прежде всего Жуана из оперы Моцарта. Легковесный Дон Гуан Пушкина не просто обречен на трагический итог, он с самого начала поставлен в невыносимое положение. Уже в первой сцене, разговаривая со своим слугой Лепорелло на улицах ночного Мадрида, Дон Гуан роняет случайную фразу, которая «предсказывет» его будущее общение с миром «мертвых»: женщины в тех «северных» краях, куда он был сослан, голубоглазы и белы, как «куклы восковые», - «в них жизни нет». Затем вспоминает о давних свиданиях в роще Антониева монастыря с Инезой, о ее помертвелых губах. Во второй сцене он является к своей былой возлюбленной, актрисе Лауре, закалывает шпагой ее нового избранника Дона Карлоса, который, по несчастию, был братом гранда, убитого им на дуэли, целует ее при мертвом и не придает значения словам Лауры: «Что делать мне теперь, повеса, дьявол?» Дон Гуан не считает себя «развратным, бессовестным, безбожным»; он просто беззаботен и смел, охоч до приключений. Но слово Лауры – «дьявол» невольно указывает на его опасное сближение с демоническими силами, как собственные слова Дон Гуана «о куклах восковых» предупреждают его опасное сближение с царством «оживших автоматов». Тот же «сюжетно-языковой мотив» будет развит в реплике Доны Анны в сцене свидания:

Вы, говорят, безбожный развратитель,

Вы сущий демон.

В третьей сцене – на кладбище Антониева монастыря, перед могильным памятником Командора – Дон Гуан окончательно попадается в словесную ловушку. Воспользовавшись тем, что Дона Анна никогда не видела убийцу мужа, Дон Гуан, переодевшись монахом, появляется перед вдовой. Он молит не о чем-нибудь – о смерти; он осужден на жизнь, он завидует мертвой статуе Командора («счастлив, чей хладный мрамор Согрет ее дыханием небесным»); он мечтает о том, чтобы возлюбленная могла коснуться «легкою ногою» его могильного камня. Все это обычное любовное витийство, пышное и пустое. Счастливый Дон Гуан, приглашая статую прийти на завтрашнее свидание и стражем стать у двери, шутит. И даже то, что статуя дважды кивает в знак согласия, пугает его лишь на миг. Четвертая сцена – назавтра в комнате Доны Анны – начинается тою же игрой слов. Представившись накануне неким Диего де Кальвадо, Дон Гуан постепенно готовит собеседницу к объявлению своего настоящего имени, прибегая к условным образам любовного языка («мраморный супруг», «убийственная тайна», готовность за «сладкий миг свиданья» безропотно заплатить жизнью, поцелуй на прощанье – «холодный»). Но все это уже сбылось: мертвая статуя демонически ожила, живому Дон Гуану предстоит окаменеть от рукопожатия ее «мраморной десницы», стать по-настоящему холодным, заплатить жизнью за «миг» свидания.Единственная возможность, какую Пушкин дарит своему герою, прежде чем тот провалится со статуей в преисподнюю, – это сохранить достоинство, встретить смерть с той высокой серьезностью, которой так недоставало Дону Гуану при жизни: «Я звал тебя и рад, что вижу». Дон Гуан не просто искатель любовных приключений, но прежде всего ловец сердец. Улавливая чужие женские души и сердца, он утверждает себя в жизни, утверждает несравненную полноту своей жизни. Он поэт не только любви – он поэт жизни. Дон Гуан каждую минуту другой – и каждую минуту искренен и верен себе. Он искренен со всеми женщинами. Искренен Дон Гуан и тогда, когда говорит Доне Анне:

Но с той поры, как вас увидел я,

Мне кажется, я весь переродился.

Вас полюбя, люблю я добродетель

И в первый раз смиренно перед ней

Дрожащие колена преклоняю.

Он говорит Доне Анне правду, как и прежде всегда говорил только правду. Однако это правда мгновения. Сам Дон Гуан характеризует жизнь свою как «мгновенную». Но каждое мгновение для него – вся жизнь, все счастье. Он поэт во всех проявлениях своего характера и своей страсти. Для Дон Гуана любовь – это увлекающая до конца музыкальная, песенная стихия. Пушкинский герой ищет всей полноты победы, полноты торжества – вот почему он идет на безумный шаг и приглашает статую Командора быть свидетелем своего любовного свидания с Доной Анной. Для него это высшее, предельное торжество. Все развитие действия трагедии, все главные в ней события, связанные с Дон Гуаном, сводятся к его стремлению достичь предельного торжества: сначала инкогнито он добивается расположения Доны Анны, потом приглашает Командора убедиться в своем торжестве, потом раскрывает свое инкогнито для того, чтобы Дона Анна полюбила его, несмотря ни на что, в его собственном качестве. Все это ступени достижения все большей и большей полноты победы. Полное торжество, как это случилось с Дон Гуаном и как это часто бывает в жизни, оказывается одновременно и погибелью. Дона Анна де Сольва в пушкинской трагедии – не символ соблазненной невинности и не жертва порока, она верна памяти мужа, убитого Дон Гуаном, ежевечерне приходит на его могилу в Антониев монастырь «кудри наклонять и плакать». Избегает мужчин, общается лишь с кладбищенским монахом. Дона Анна, выданная матерью замуж за богатого Командора дон Альвара, его убийцу она никогда прежде не видела. Это позволяет Дон Гуану, высланному королем из Мадрида, но самовольно вернувшемуся, остаться неузнанным, он является на могилу Командора и предстает перед Анной переодетым отшельником, чтобы тронуть женское сердце сладкими речами, а затем «открыться». Белинский назвал трагедию «Каменный гость» «без всякого сравнения, лучшим и высшим в художественном отношении созданием Пушкина».

Трагедия «Моцарт и Сальери» входит в число камерного цикла драматических произведений А.С.Пушкина, который сам автор назвал «Маленькие трагедии». Написанные в 1830-м году, они поднимали философско-нравственные проблемы, которые были важны для поэта и его близкого окружения: вызов судьбе, противопоставление чувств любви ханжеской морали общества в «Каменном госте»; разрушающая власть денег в «Скупом рыцаре»; человеческая и божественная природа гения, ответственность его за свои дела и произведения в «Моцарте и Сальери»; нежелание смеряться перед обстоятельствами, протест против фатализма в жизни в «Пире во время чумы».

«Моцарт и Сальери»

Трагедия «Моцарт и Сальери», краткое содержание которой можно свести к небольшому пересказу - философски глубоко насыщенное произведение. Автор рассматривает в нём такие важнейшие для каждого истинно талантливого деятеля искусства вопросы, как, может ли гений творить зло и останется ли он после этого гением. Что должно нести искусство людям? Может ли гений в искусстве позволить себе быть обыкновенным, несовершенным человеком в повседневной жизни, и многие другие. Потому, сколько бы раз не перечитывалось в оригинале «Моцарт и Сальери», краткое содержание этого драматического произведения, для вдумчивого читателя всегда найдётся, над чем поразмыслить.

В основу трагедии положены слухи о том, что композитор из зависти отравил гениального Моцарта. Прямых доказательств, конечно, этого преступления нет. Но не это важно Пушкину. Беря столь спорный детективный сюжет, поэт заостряет своё и наше внимание на другом: почему Сальери решает прервать жизнь своего гениального друга? или нечто другое? Можно ли соотнести гения и ремесленника? С первого прочтения «Моцарт и Сальери», краткое содержание трагедии ответа, конечно, не даёт. В Пушкина нужно вдуматься!

Итак, Сальери. Мы знакомимся с ним в самом начале произведения. Уже в годах, обласканный славой, он вспоминает о своих первых шагах в музыке. В юности, чувствуя в себе талант, он, тем не менее, не смеет поверить в себя, старательно изучает творчество великих музыкантов и подражает им, постигает «гармонию алгеброй», не творя вдохновенно музыку, согласно полёту своей души и фантазии, как это сделал бы гений, а «разнимая её, как труп», на составляющие, подсчитывая ноты и их вариации в каждом аккорде и звуке. И лишь только тщательно изучив теорию, механизмы создания музыки, её правила, Сальери сам начинает сочинять, многое сжигая, что-то, после придирчивой критики, оставляя. Постепенно он становится известен, признан. Но свою славу композитор «выстрадал»: сочинительство для него - тяжкий труд. Он сам понимает, что не Мастер - подмастерье в Великом Искусстве. Но у него нет зависти к тем, кто более знаменит и талантлив, ибо герой знает: его современники добились славы на музыкальном поприще тоже благодаря тяжкому, кропотливому труду. В этом они равны.

Иное дело Моцарт, «гуляка праздный». Он сочиняет гениальные вещи легко, шутя и, словно бы смеясь над той философией творчества, которую столь долго вынашивал и создавал для себя Сальери. Молодому гению чужд сальеривский аскетизм, строжайшая самодисциплина и боязнь отойти от признанных канонов в искусстве. Моцарт творит, как дышит: естественно, согласно природе своего таланта. Пожалуй, это более всего возмущает Сальери.

«Моцарт и Сальери», краткое содержание его, сводятся, по сути, к внутреннему спору Сальери с самим собой. Герой решает дилемму: нужен ли искусству Моцарт? Готово ли сейчас время воспринимать и понимать его музыку? Не слишком ли тот гениален для своей эпохи? Недаром Антонио сравнивает Моцарта с ангелом, светлым херувимом, который, прилетев на землю, будет служить людям упрёком в их несовершенствах. Моцарт, задав своим творчеством определённую эстетическую и этическую планку, с одной стороны, поднимает искусство и души людей к новым высотам, с другой - показывает, чего стоят нынешние композиторы и их творения. Но готовы ли самолюбивые посредственности или просто люди не слишком талантливые признать за кем-то пальму первенства? Увы, нет! Пушкин сам оказывался в подобной ситуации не раз, намного опережая своё время. Потому даже краткое содержание «Моцарт и Сальери» помогает понять, чем жил поэт, что волновало его в период создания трагедии.

К Сальери приходит Моцарт. Он хочет показать другу новую «вещицу», которую сочинил недавно, а заодно «угостить» его шуткой: проходя мимо трактира, Вольфганг услышал, как нищий скрипач играет его мелодию, нещадно фальшивя. Подобное исполнение показалось гению забавным, и он решил развеселить Сальери. Однако тот шутку не принимает и прогоняет исполнителя, бранит Моцарта, упрекая, что он не ценит свой талант и вообще недостоин сам себя. Моцарт исполняет мелодию, сочинённую недавно. И Сальери в ещё большем недоумении: как можно, сочинив столь замечательную мелодию, обращать внимание на фальшивые пассажи доморощенного скрипача, находить их забавными, а не оскорбительными. Неужели он не ценит себя, свою гениальность? И вновь возникает тема возвышенной природы истинного искусства: Сальери сопоставляет друга с Богом, который не догадывается о своей божественности. В конце сцены приятели договариваются вместе пообедать, и Моцарт уходит.

При чтении трагедии «Моцарт и Сальери», анализ следующей сцены сводится к тому, как, какими аргументами Сальери убеждает себя в необходимости оборвать жизнь гениального товарища. Он считает, что без Моцарта искусство только выиграет, что композиторы получат возможность писать музыку в силу своих скромных талантов и без оглядки на великого современника. Т.е., погубив Вольфганга, Сальери окажет неоценимую услугу искусству. Для этого Антонио решает воспользоваться ядом, полученным в дар от былой возлюбленной.

Последняя сцена - в трактире. Моцарт рассказывает другу о каком-то странном визитёре, чёрном человеке, который его преследует в последнее время. Затем речь заходит о Бомарше, таком же, как и Моцарт, гениальном человеке, драматурге с ярким, искромётным талантом и полной свободой в творчестве. Был слух, что Бомарше отравил кого-то, но Моцарт в это не верит. По его словам, злодейство и гениальность не смогут сосуществовать в одном человеке. Гений может быть только воплощением Добра и Света, Радости, а потому не может нести в мир Зло. Он предлагает выпить за них троих, собратьев по Свету - Сальери, Бомарше и его, Моцарта. Т.е. Вольфганг считает Антонио своим единомышленником. А Сальери бросает ему в бокал с вином яд, Моцарт пьёт, искренне полагая, что рядом с ним сердце такое же искреннее и большое, как и у него.

Когда Моцарт играет «Реквием», не зная даже, что, по сути, это поминальная месса по нему самому, Сальери плачет. Но это не слёзы раскаяния и боли за друга - это радость от того, что долг выполнен.

Моцарту плохо, он уходит. А Сальери размышляет: если прав Моцарт, то он не гений, ведь он совершил злодейство. Но ведь знаменитый Микеланджело тоже, как говорят, убил своего натурщика. Однако суд времён признал его гениальность. Значит он, Сальери, всё же гений? А если про Буанаротти всё выдумки глупой толпы, если скульптор не убивал никого? Тогда Сальери - не гений?

Финал трагедии открыт, за ним, как это часто бывает у Пушкина, «бездна пространства», и каждый должен решить сам, чью точку зрения, Сальери или Моцарта, признать за истину.

«Моцарт и Сальери» анализ произведения — тема, идея, жанр, сюжет, композиция, герои, проблематика и другие вопросы раскрыты в этой статье.

Осенью 1830 года в Болдино Пушкин написал четыре трагедии: «Пир во время чумы», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери » . Поэт планировал создать еще девять пьес, но не успел осуществить свой замысел.

Название «маленькие трагедии» появилось благодаря самому Пушкину, который так охарактеризовал свои драматургические миниатюры в письме к критику Плетневу. Читатели познакомились с «Моцартом и Сальери» в конце 1831 года в альманахе «Северные цветы». Но первые наброски произведения датированы 1826 годом, что говорит о длительном интересе автора к этой теме.

Трагедию «Моцарт и Сальери» можно отнести к классицизму . Написано произведение белым пятистопным ямбом, который еще называют «шекспировским». Действие происходит в очень короткий промежуток времени, события развиваются последовательно. Так соблюдается единство времени, места и действия. Известно, что первоначально пьеса носила название «Зависть». Исследованию и обличению этого порока она и была посвящена.

Произведение состоит всего из двух сцен. Но, несмотря на краткость, Пушкин поднимает здесь глубокие вопросы, раскрывает трагедию человеческой души, проникает в психологию своих героев. Дружба, творчество, отношение к миру и себе, понятие о таланте и гениальности - все это переплетено и приправлено острым драматическим конфликтом.

В пьесе всего три действующих лица : Сальери, Моцарт и слепой скрипач. Все герои произведения - вымышленные. Они лишь условно совпадают с реально жившими в XVIII веке композиторами. Пушкин использовал легенду об отравлении Моцарта, чтобы показать, как зависть иссушает душу человека и приводит его к преступлению.

Центральная фигура трагедии - Сальери. Долгим и трудным был его путь к славе. С детских лет влюбленный в музыку, умеющий тонко чувствовать ее красоту, Сальери всю жизнь положил на алтарь искусства, отказался от других занятий и радостей. Он упорно трудился, чтобы изучить все тайны музыки, освоить законы ее создания. «Ремесло поставил я подножием искусству» , - признается герой.

Благодаря своему усердию Сальери удалось подняться на вершину известности. Он научился создавать произведения по правилам гармонии, но в его творениях нет подлинной жизни, «божественной искры» . «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп» , - говорит композитор.

Сальери считает искусство делом избранных. Он с презрением смотрит на простых людей, которые не относятся к музыкальной элите. До тех пор, пока в окружении Сальери находятся такие же талантливые «трудяги» как он, композитор счастлив и спокоен. Ему не приходит в голову завидовать славе тех, кто добился признания таким же путем. Но вот появляется Моцарт. Его музыка легка, радостна, свободна и настолько прекрасна, что никто не может создать подобное. И в сердце Сальери черной змеей вползает зависть.

Он считает несправедливым, что такой дар получен не в качестве награды за преданность искусству и огромный труд, а случайно, при рождении. Моцарт отмечен Богом, он гениален. Сальери видит это, восхищается его музыкой: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» . Но поведение гения никак не соответствует его статусу. Сальери не может простить легкий и веселый нрав Моцарта, его жизнелюбие, считает друга «праздным гулякою» и «безумцем» .

Нельзя называть свои блестящие произведения «безделицей» , нельзя смеяться над тем, как слепой скрипач коверкает твои прекрасные сочинения. «Ты, Моцарт, не достоин сам себя» , - произносит свой приговор Сальери. Он осознает, что завидует, понимает всю низость этого чувства, но пытается оправдать себя рассуждениями о том, что гений Моцарта бесполезен. Никто не сможет ничему научиться у него, достичь его высот. Гения необходимо «остановить - не то мы все погибли» .

Искусство для Моцарта - сама жизнь. Он творит не ради славы и выгоды, а ради музыки. Но легкость, с которой создаются произведения, обманчива. Композитор говорит о томившей его бессоннице, в результате которой пришли «две-три мысли» . Моцарт берется писать на заказ «Реквием», потому что нуждается в деньгах. Он искренне считает Сальери другом, тут же причисляет к гениям и его. Моцарт открыт и честен, не допускает мысли о том, что человек, посвятивший себя светлым идеалам искусства, способен на злодейство.

Интересно, какие художественные средства находит для своих героев Пушкин. Речь Сальери гладкая, напыщенная, полна литературных штампов. Он высказывается часто и уверенно, но беседует сам с собой. На его монологах построено почти все произведение. Моцарт говорит мало и неуверенно. В его речи постоянно встречаются слова: «что-то»

, «кто-то»

, «кое-что»

. Но главную фразу трагедии «гений и злодейство - две вещи несовместные»

произносит именно Моцарт. А еще в пьесе звучит только музыка Моцарта и нет ни одной ноты Сальери.